大阪万博で幕をあけた1970年代。モーターサイクルスポーツにとっても、飛躍の年代となることが期待されました。

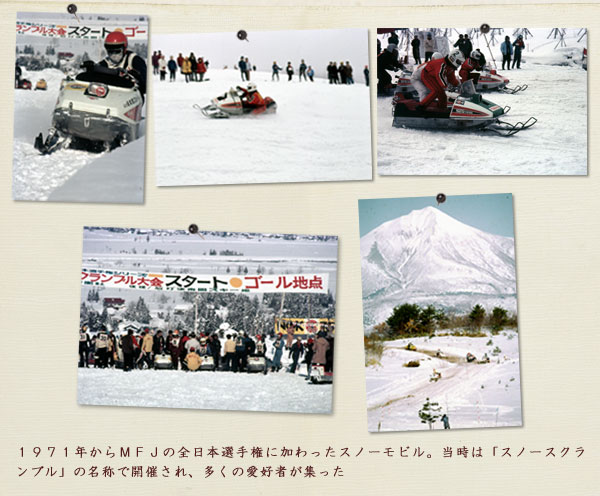

協会設立当初から開催されてきたロードレース、モトクロスの2競技に加え、1970年には第1回ジムカーナ大会を開催。さらに、1971年からは現在も冬のモータースポーツの王者として高い人気を得ているスノーモビルが「スノースクランブル」として正式にMFJの全日本選手権に加えられました。

さらに、1972年にはトライアル委員会が設置され、翌1973年には第1回全日本トライアル選手権が神奈川県の早戸川で開催されました。これにより、現在に続く主要3競技が確立されたこととなります。

また1970年には茨城県に筑波サーキットが、1975年にはスポーツランドSUGOが開場し、多くの愛好者の人気を集めました。

しかし、1973年と1979年に起こった2度のオイルショックはモーターサイクルスポーツにも大きな影響を与えました。その中でも、全日本選手権を頂点とし、各競技は綿々と開催され続け、モーターサイクルスポーツの火をともし続けたのです。

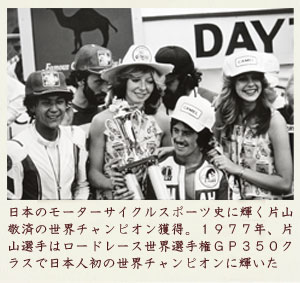

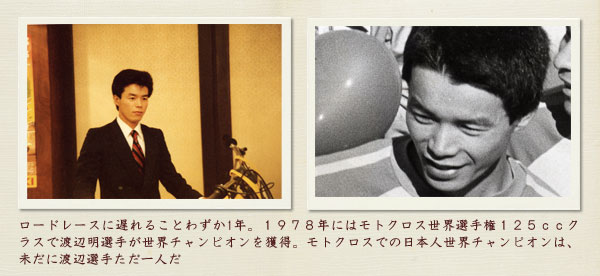

そのような時代背景の中、モーターサイクルスポーツ愛好者を元気づけたのが、海外での日本人選手の活躍です。1970年代は本格的な海外進出が始まった年代ともいえ、海外での日本選手の活躍もめざましいものがありました。

1972年には金谷秀夫選手が、ロードレース世界選手権西ドイツGP250ccクラスで優勝。モトクロスでは1973年のFIM杯125ccクラスで、鈴木都良夫選手が、Aグループのチャンピオンに輝いています。

そして1977年、ロードレースの世界世界選手権350ccクラスで片山敬済選手が日本人初のシリーズチャンピオンを獲得、さらに1978年にはモトクロス世界選手権125ccクラスで渡辺明選手がチャンピオンに輝くなど、ロードレース、モトクロスの両競技で世界の頂点を極めることとなるのです。 そして1977年、ロードレースの世界世界選手権350ccクラスで片山敬済選手が日本人初のシリーズチャンピオンを獲得、さらに1978年にはモトクロス世界選手権125ccクラスで渡辺明選手がチャンピオンに輝くなど、ロードレース、モトクロスの両競技で世界の頂点を極めることとなるのです。

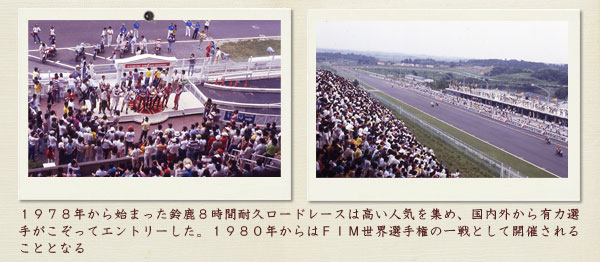

また、この1978年には第1回鈴鹿8時間耐久ロードレースが開催され、1980年にはFIM世界選手権に格上げされます。

普及活動では、ロードレースの日本グランプリで女性だけのレースを初開催し、多くの参加を集めました。さらに1979年からは世界選手権レース観戦招待などを目玉とした「MFJ10万人キャンペーン」や会員へのサービス活動活発化を図る「MFJ活動協賛サークル」制度なども創設し、さらなる飛躍へと備えたのです。

|